효성중공업(대표이사 김동우, 요코타 타케시)이 경기도 화성에 지은 ‘동탄 헤링턴레지던스호텔’ 내 갈등이 좀처럼 해결될 기미가 보이지 않고 있다.

호텔은 이미 올 4월에 준공됐으나 효성공업과 시행사 간 갈등으로 언제 영업을 시작할지 당최 가늠이 안되는 상황이 3개월 가량 지속되면서 앞서 선분양받은 소액투자자들은 효성중공업의 갑질 행위를 청와대 국민청원에 올리는 등 사태는 악화일로를 걷고 있다.

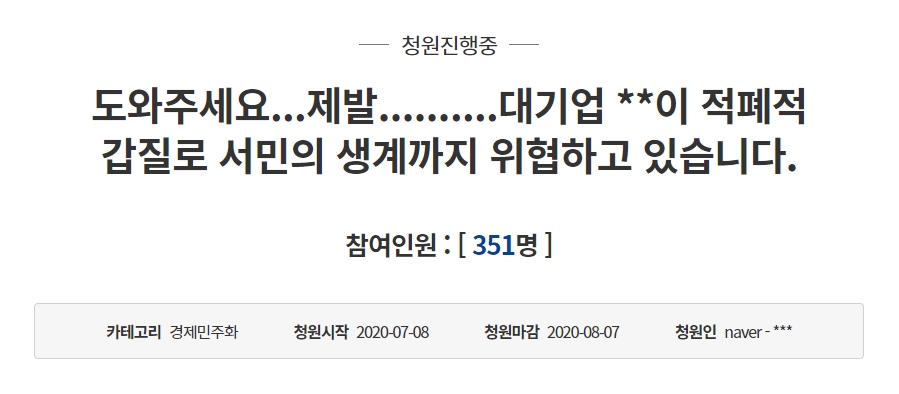

동탄 해링턴레지던스호텔 분양자, 상가 분양자·임차인들은 지난 8일 청와대 국민청원게시판에 효성중공업의 갑질과 이로 인해 발생한 피해를 호소하는데 나섰다.

청원에서 이들은 “지난 4월 중순 호텔이 준공되자마자 효성 측이 갑자기 건물을 불법 점거하고 정당한 권리자인 우리들의 권리와 업무를, 온갖 수단을 동원해 방해하기 시작했다”라고 주장을 펼쳤다.

또한 “효성 측이 외부인력을 동원해 건물출입을 통제하는 바람에 인테리어 공사업체와 상가분양자 등은 인력과 장비, 자재 등을 확보해 놓고도 공사를 진행할 수 없었고 레지던스 입주를 준비하던 사람은 친척집이나 숙박시설 등을 전전하고 있다”고 비난의 목소리를 높였다.

아울러 “당초 지난 5월 오픈하려던 계획이 무산된데다 언제 오픈할지도 모르는 상황이어서 호텔 입주 예정인 레지던스와 상가 분양자 및 임차인들이 최소 수백만원 많게는 수억원까지 손해를 보고 있다”며 더 이상 피해가 늘어나지 않도록 대책을 마련해줄 것을 촉구했다.

앞서 이들은 지난 6일 호텔에서 효성중공업의 갑질 중단을 요구하는 집회를 진행한 바 있다.

효성중공업이 준공한 동탄헤링턴레지던스호텔은 연면적 3만6656㎡ 규모에 지하 5층~지상 20층, 호텔440실, 레지던스 254실 등을 갖춘 곳으로 올 4월 14일 준공됐다.

그러나 공사대금을 두고 발주처인 효성중공업과 하도급사인 ㈜우리나라 간 분쟁이 발생하면서 3개월여가 지난 현 시점까지 정식으로 영업을 개시하지 못한 상태다.

오히려 발주처와 하도급사와 갈등 양상이 더욱 극한으로 치닫고 있는 모양새다. 효성중공업 측은 “공사비의 일부를 지급하라”며 ㈜우리나라에 민사소송을 제기했고, ㈜우리나라는 “효성중공업이 공사비 도급내역서를 주지 않아 공사비를 지급하지 못하고 있다”며 효성중공업을 사기혐의로 맞고소한 상태다.

양사 간 대립 과정에서 모기업인 효성그룹이 호텔공사를 부실 자회사인 진흥기업에 맡긴 사실이 알려지면서 대기업의 전형적인 자회사 몰아주기 행태 아니냐는 지적이 일었다.

진흥기업은 2017년 2월 자본금 전액이 잠식되면서 주식매매거래가 정지된 전형적 부실기업이었으나 효성중공업과 공동으로 해당 호텔사업을 수주해 의혹이 일었다.

더욱이 당시 총 계약금액 659억 2250만 원 중 절반 정도인 347억 6275만 원이 진흥기업의 주머니로 들어간 점, 호텔사업을 그해 4월 25일 수주하고 26일 바로 공급계약 체결여부를 공시한 점, 28일 상장폐지 실질심사 대상에서 제외돼 5월 2일부로 매매거래 정지 해제에 이르기까지 일련의 과정이 물 흐르듯 진행돼 의혹은 더욱 짙어져만 가고 있다.

일련의 의혹에 대해 효성 측은 “진흥기업의 매매거래정지 해소는 2017년 3월 23일 제출한 감사보고서에 따라 상장폐지 사유가 해소된데 따른 것”이라며 호텔사업과는 무관한 사안이라고 반박했다.

효성과 진흥기업·효성중공업이 모두 공사도급 계약서를 체결했으며 오히려 ㈜우리나라가 당초 약속대로 공사비를 주지 않고 업무를 방해하고 있어 유치권 등 정당한 권리 행사에 나서는 것이라고 주장을 굽히지 않고 있다.

㈜우리나라 측도 즉각 반박에 나섰다. 해당사 관계자는 “효성이 자회사를 적극 내세워 어쩔 수 없었다”며 “진흥기업이 상장 폐지 직전 기업이었다는 점을 미리 알았다면 공사를 주지 않았을 것”이라고 되받아쳤다.

환경경찰뉴스 고명훈 기자